為了瞭解吳瑪俐北回歸線計畫的起始點,連上嘉義縣文化局網站

2005年

日照嘉邑 北回歸線夏至藝術節其中有個

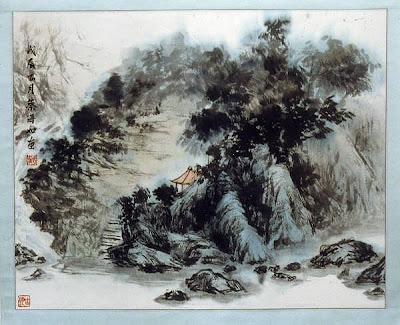

<北緯23度半>裝置藝術大展吳瑪俐: 來北回歸線種樹 計畫:結合駐地創作與研究的藝術計畫,以嘉義縣民雄表演藝術中心為工作站,推動結合藝術與環境的理念。

她提出種樹的理由摘錄如下:*23.5來北回歸線種樹,我們其實帶著一個想像: 如果這條在地理上虛擬的線,變成具體可見的綠色地景,除了彰顯我們位於海洋西岸,因此可以擁有森林、沼澤的特殊景觀外,我們與環境的關係會不會因此也發生改變?我們的行為舉止又會因而有什麼不同?

*行動必須長期,才能看到一點結果。因此23.5來北回歸線種樹第一次行動計劃,重點在於網絡的聯結與創造,藉此讓所有關心環境、愛種樹的朋友,成為可以相互交心、支援的團隊。因此,這個藝術計劃脫離一般靜態展覽呈現的方式,而以環境藝術工作站來經營,希望透過持續發生的過程,召喚更多人加入種樹行動。

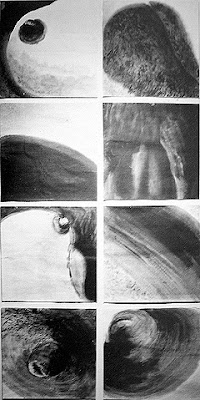

同時在此展中也發現一個超棒的作品:英果‧古騰 (Ingo Gunther ) 「世界運轉器」(Worldprocessor)1988 - 2005

對全球或各地區已經發生關於政治.經濟.生態.科技.移動.等事件和狀態的統計與關連性等等

Ingo Gunther 利用地球圖形以及地圖製作的概念 ,

各別以圖形分布狀態或視覺設計描繪出,加上文字注解 。

雨林消失:綠色部份顯示目前尚存的雨林;紅色表示已經被摧毀的部份。

再參照日前來台的生態藝術家哈里森夫婦,也常策略性地利用地圖製作,來召喚群眾進入關心與討論生態與生存及都市發展上等等問題。

藝術形式仍以某種可被辨識的語彙形貌出現,它的力量是無法被忽略的。

如果完全排除光了.......

...................................

藝術家對自身外在社會與世界的認知與關懷,甚至產生行動...

這是在台灣,我將吳瑪俐當成藝術典範人物的理由

............

.................

倫理道德的政治正確性,為何較易淪於窄化想像空間?

...........................

我現在滿腦子的藝術問題

.....................

又延誤去接小孩下課的時間了...

又要待續........